幼稚園受験準備をブラッシュアップ

「幼稚園受験に必要な発達 白百合・豊明・雙葉・暁星・青山学院・東洋英和・学習院・成城学園対策… 」

三年~二年保育受験に必要な発達について述べましょう。

①新しい環境に臨む姿勢が子供にあるか?

例えば、不慣れな環境や大人も含む他者との交流が可能な場に子供を連れて行くことを心掛けてきたか?

コロナ過の時期に幼児だった子供に社会性が育たなかったのは当然で、世の中の同調意識が極まった時期でしたから仕方がないことと思いますが、私の教室ではコロナ期にリモート授業に切り替えたり、休業をすることなくコロナ過に指導を続けられました。それは当会の職員のプロ意識と保護者の支えがあったからこそです。

幼児期の受験家庭の親の職業分類では、医師家庭の割合が多いのは特徴ですが、当会の保護者にも多く、特に夫婦ともに勤務医という家庭が目立ちました。コロナ過でしたから難しい時期だとは思いますが、他の職業の家庭同様に退会することなく継続されたので社会性の基盤を身に着けられらたように思います。

恐らく受験準備をされたご家庭の中には、取り組み方に大きな差があったと思いますが、不退転の決意のあるご家庭は、通常時期同様の準備をされたので考査では目立つ存在になっていたと思いますし、社会で生きていくための基盤を作る年齢だからこそ、親力の差は大きかったと思います。

コロナ過ではなくなった現在も、社会との接点が少ない家庭を続けているのはもったいないですし、いつか大人になり一人で生き抜ける人に成長させる為に何が必要かをじっくり考えるべきだと思います。

②衣服の着脱が一人でできるか?

最初からできる子はいませんが、少しずつ自分で着替えができるように練習しましょう。附属には制服がある場合が多いことを忘れてはいけません。園舎では脱いだり着替えることが頻繁にあります。自分で着替えることを想定してください。

普段の衣服の選び方も大切です。着脱に楽な衣服だけでは困りますし、デザインがこりすぎて着脱しにくいものも困ります。できればTPOの原点となる、場所や目的によって洋服を変える姿勢が保護者に心掛けてほしいものです。

③靴の脱ぎ履きができるか?

靴には左右があることを理解させ、革靴や運動靴を自力で脱ぎ履きができるように指導してください。当然他人の家に伺った時の玄関でのマナー(例、床に座り込まず、足を伸ばし腰から体を曲げた「立ったままの姿勢」で脱ぎ履きをする)も身につけさせましょう。

④食事のしつけが身についているか?

食べず嫌いの子供の多い昨今。これは保護者が自ら生み出していることを理解していますか?

生まれつき食の細い子供など、食べさせる苦労は、実際やってみると根気がいるもので、安易に言えることではないのですが…後で本人も親も苦労することになるので、頑張ってみましょう。

箸(二歳児で使えるのが理想)や食器の使い方。椅子の座り方、周囲を汚さないように食べる、残さず食べる、弁当箱や食器の片づけetc注意点は多々あります。

でも、もっとも大切な事は積極的に食事をして好き嫌いの少ない子供にする事が肝要ですから、行動量の多い自然にお腹が減る生活を親が心掛けることが.原点です。

⑤遊具の片付けの習慣が身についているか?

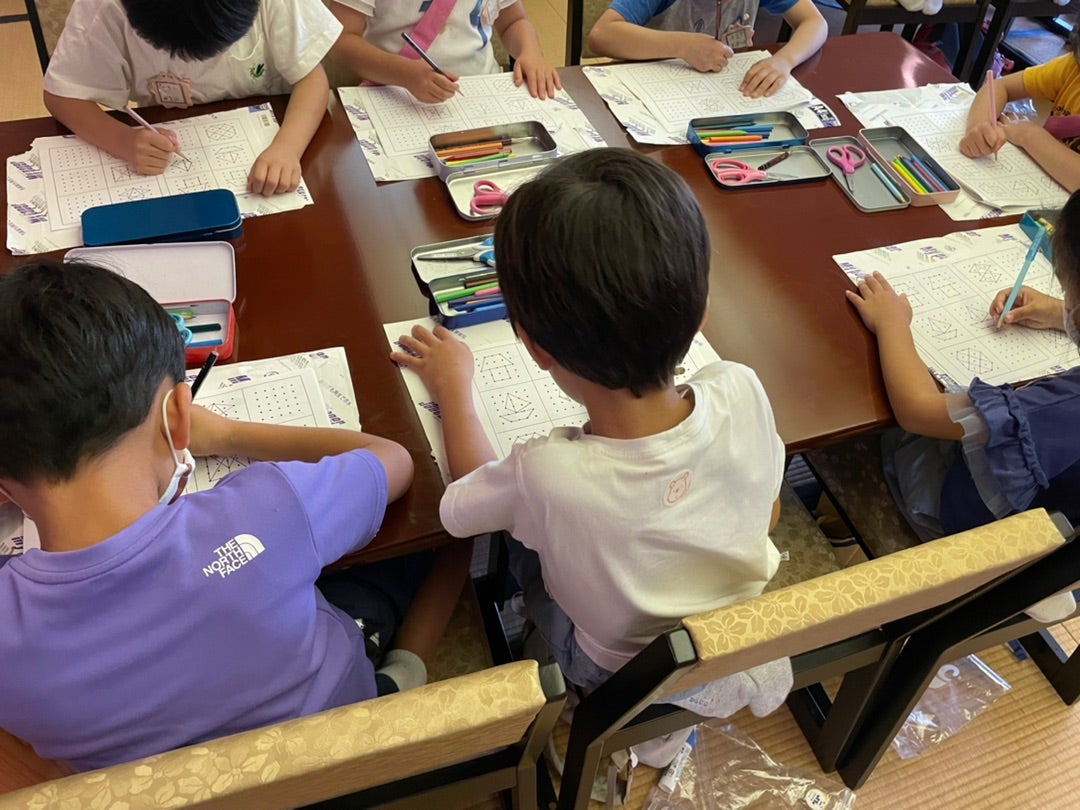

幼児教室では集団遊びの機会が頻繁にあるので、おままごとや電車の線路などの片付けの躾けを身に着けた子供に成長するのは当然ですが、家庭ではなかなか儘ならないものです。

「子供の気持ちに寄り添って…」の気持ちを大切にしすぎたばかりに、お片付けに積極的に取り組めず、集団行動に支障をきたす子供はよくいます。2,3歳の頃に片付け習慣が身についていないたために、だらしがない大人になるのはよくあることで、幼少期の手の入れ方が如何に大切かは後で気付くものです。

遊んだ後の片付けは子供にとっても面倒なことですから、習慣になるためには親が我慢強く手を入れるしか方法はありません。

⑥挨拶や受け答えができるか?

最近は少子化で一人っ子も多く、自分が家族や世の中の中心にいるかのような振る舞いや、発言をする幼児が多くなりました。それを頼もしい子供でも見るかのような親もいて心配です。

犬が自分を人間だと思い込ませないような飼い方と同様に、大人と子供のけじめや姿勢をしっかりと躾けることを心掛けなければいけません。同時に「ありがとう」「ごめんなさい」が自分の気持ちから発せられるような素直な子供に育てることも基本です。

また、お辞儀の作法も親自身が身に着けていない時代です。正しいお辞儀について調べて習慣づけましょう。

⑦大人の話に耳を傾けることができるか?

幼い子同士の対話は一方的なものが多く、対話になっていない…と感じることが多いものですが、相手の話を聞く習慣は身に着けられます。興味のある話しか聞けない大人が増えていますが、幼少期に大人の話が聞けなければ学びも少ないですし、その影響は将来大きいものになるでしょう。

絵本の読み聞かせも含めて、相手の話を我慢強く聞く習慣を身につけて欲しいものです。

⑧他の子供と遊べるか?

核家族時代では他の子供と遊ばせることが苦手な母親増えています。母親自身が他者と付き合うことが苦手なため、子供の世界を狭めています。

友達を家遊招待しての家遊び、公園などでの外遊び…どちらも大切です。他の子供に声をかけ一緒に遊ばせる積極性を持ってください。

附属幼稚園の母親は社交的で付き合い上手な母親が多いのです。子供の遊びを通じて付き合いの幅を広げるよう心掛け、親も他者との距離の取り方を身に付けましょう。

⑨親子で課題に取り組めるか?

入園テストには、子供だけの考査と親子考査の両方を行う幼稚園がよくあります。

子供は親がそばにいると依頼心が出て、一人でなら取り組めることなのに積極的に手を出さなくなることが多いものです。

考査で初めてその状況に直面する親が多く、対処ができずお手上げになったことを受験経験のある家庭のカウンセリングでよく耳にします。

積極的に手を出さなくなるケースは家庭では少ないのですが、初めての場所や他者に囲まれた状況になって起こることが多く、対処法がわからずパニックになる親は珍しくありません。

幼児教室に通っている家庭は親子参加型授業を適度に行っている筈ですから、対処方法を学ぶ機会もあり、パニックになることは少ないと思いますが、ご家庭だけで準備しているのなら、親子参加型のイベントなどの機会を大いに利用して、制作や絵画などの課題に一緒に取り組む経験を増やすと良いでしょう。

「どこまでアドバイスをするか?」「どこまで手伝ってあげるか?」は、子供の発達や気質により違って良いと思いますが、あくまで子供が主体であることを忘れないことです。「他の親子は出来るのに、我が家は何故?」などと思わず、経験を積み重ねて良き親子関係を築き上げてください。

⑩お遊戯やリトミック等に積極的に参加できるか?

他者と交流するお遊戯やリトミックは、幼稚園受験では代表的な行動観察考査です。家庭で指導ができない事の代表であり、リモートでの指導も論外です。幼児教室に通っていないのであれば、児童館等で行われている機会に積極的に参加させる他ありません。

大切なのは、上手にできることではなく、楽しめる姿勢を持った子供であるかですので、あまり内容の良し悪しにこだわらずに機会を与える姿勢を心掛けてください。

⑪知識だけでなく、指示理解力と思考力が健全に発育しているか?

幼稚園受験で、早生まれの子供の合格率が低いのは、能力が低いからではなく、発達が未熟で教師の指示理解ができないことが多いからです。特に早生まれの長男長女はその傾向が高いので、赤ちゃん扱いをせず他の子供達や大人からの刺激の多い子育てを心掛けるしかありません。

最近の子育ては知識偏重で、コロナ禍の時期は特にその傾向が強いように感じます。どんなに知識が豊富でも指示理解力と思考力の発達が伴わないと、要求に応えられない結果に終わります。

発達が早くても、考え無しの行動や発言ばかりで、適切な回答や行動が出来ない子供も多く、子供可愛さから理解はしていても「そのうちに…」と思って、手をいれていない子育ても多いのです。

指示理解力と思考力の発達は、親と子供の豊富な対話機会により言語力と同時に身に着くものです。対話を繰り返し理解しているかの確認の上、結果に対して性急にならないよう心掛けるしかありません。

⑫別の課題等の指示を聞き入れ、切り替えができるか?

切り替えの早さは、カソリック系の幼稚園の子供たちの特徴と言えます。白百合や雙葉、田園雙葉、光塩、カリタスを代表とするカトリック附属幼稚園の子供達は、園の中ではプロテスタントや無宗教校附属同様に自然体で明るく大らかで、共学校以上に活発な子供が多いのですが、それまで行っていたことをやめて、ミサや新しい課題に対して速やかに取り組める子供たちばかりです。

カソリック教育を望むご家庭にとっては、望ましい子供たちの姿だと思いますが、園の保育に丸投げするのではなく、受験までの子育ての期間に親が躾けていくことと考えるべきなのは言うまでもありません。

奔放で自由を好む気質の子供もいるわけですから簡単なことではありませんが、2,3歳児はは親の子育て次第ですから、我が子に対して厳しい面も見せていかなくては、カソリック教育に相応しい子供の姿にはなりません。

切り替えができるか否かは、全ての附属小学校でも合格条件となりますから、5,6歳児になるまでに、心掛けた子育てをしていかないと、年中期以降の準備で親の心労が重なることになるでしょう。

今回、幼稚園受験で結果を出せる子供に必要な条件を並べてみましたが、その全てが完璧に出来るものではありません。成果が出ることを楽しみながらストイックになりすぎないように発達を促してあげたいですね。

小学校受験は、認知能力だけでなく非認知能力も観察される受験ですから、幼稚園受験準備は小学校受験の基盤となるものです。現代の子育ての特徴である「子供の心に寄り添った子育て」を続けるだけで合格の二文字を手に入れるのは極めて難しいことと認識すべきです。

ですから、今回お伝えした内容は幼稚園受験準備をしなくても家庭で取り組めることばかりですから、受験をするから必要と考えるのではなく、我が子の将来を考え親が子育てに取り入れるべきだと思います。

幼児教室を上手に利用される方が早道ではありますが、我が手で可能な限り手を入れる姿勢は貴重です。教室に預ければなんとかなるほど子育ては甘くないのですから…

麹町慶進会 塾長 島村 美輝

〒102-0084東京都千代田区二番町9-2日興ロイヤルパレスB1

Tel 03-3265-7774 / Fax 03-3230-4737

http://www.keishinkai.ne.jp/

*早期割引は終了いたしました。多数のお申し込みありがとうございました。現在23名です。

あと1名の参加が可能です。参加希望の方はお問い合わせください。

コージアトリエ『ご家族で取り組むお受験スタイル』 - YouTube